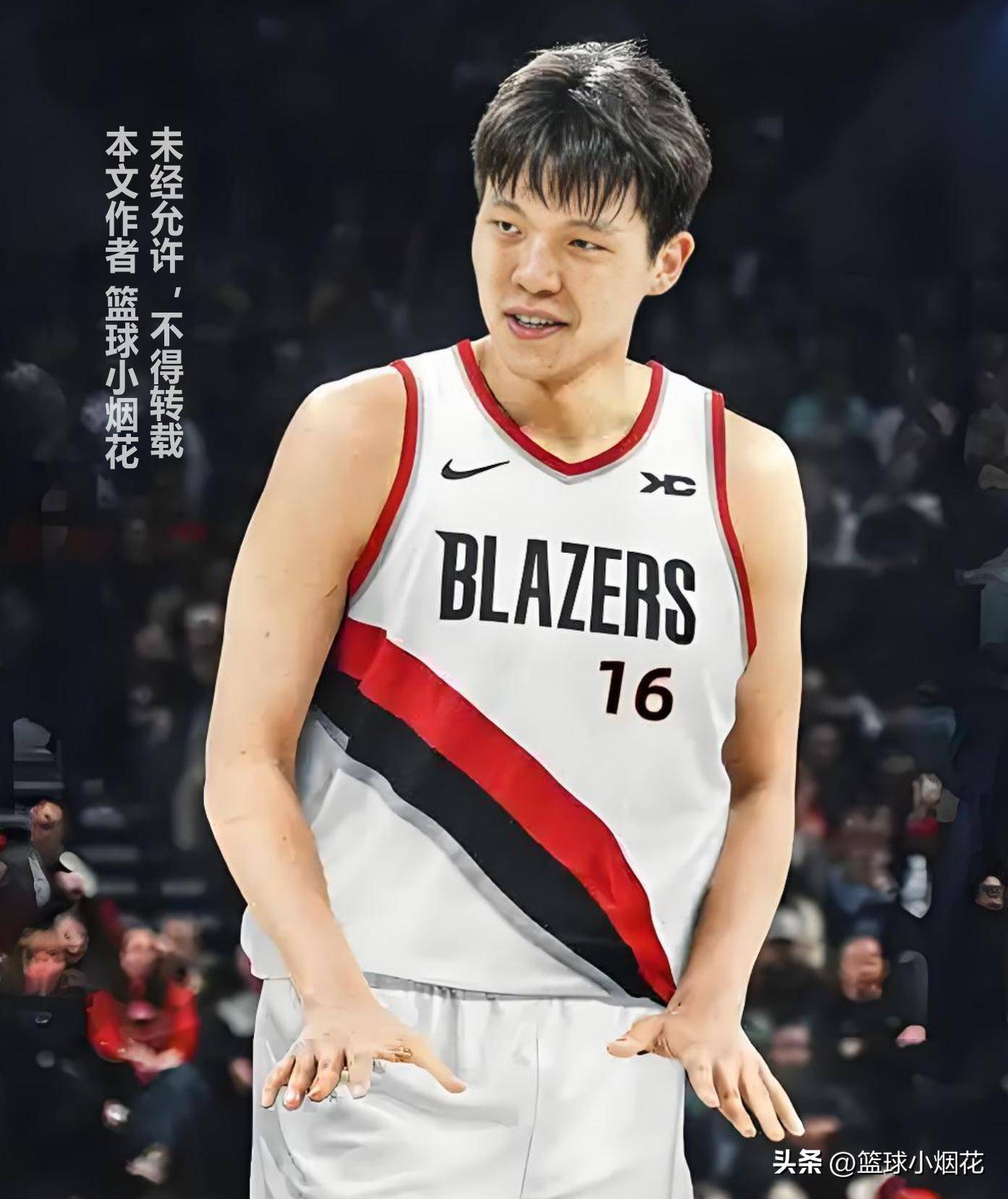

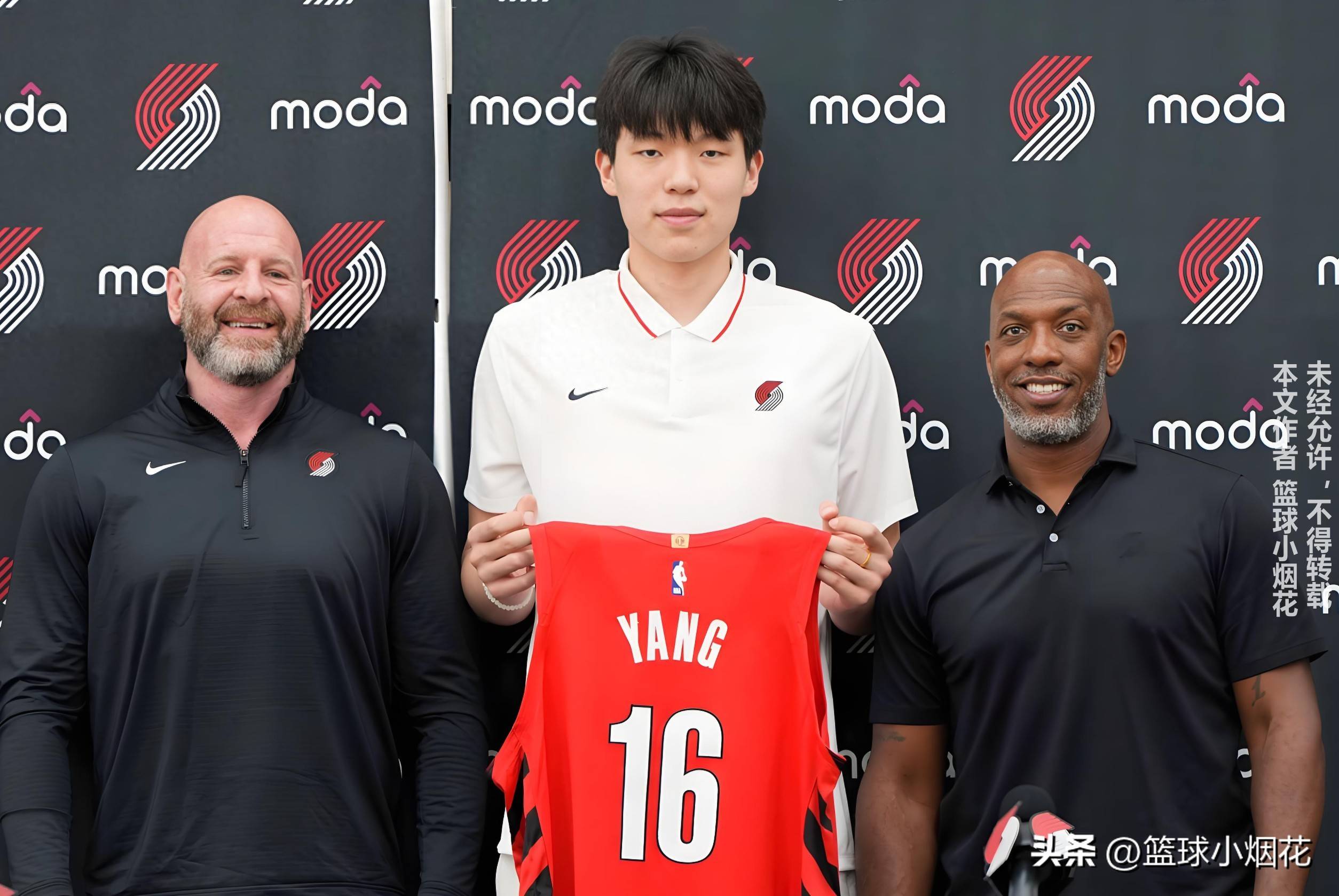

波特兰开拓者:中锋的伤病坟场?杨瀚森的NBA征程,暗藏隐忧

中国篮球迷翘首以盼的杨瀚森终于登陆NBA,喜讯传来,却也为这位年轻球员的未来蒙上了一层阴影——他的目的地,是人称“撕裂之城”(Rip City)的波特兰开拓者。这支球队,有着一段令人不寒而栗的中锋伤病史,仿佛诅咒般挥之不去,令人不得不为杨瀚森的职业生涯捏一把汗。

让我们细数开拓者队史那些令人扼腕叹息的中锋伤病案例,或许能为杨瀚森提供一些宝贵的经验,毕竟,健康才是职业生涯的基石。

“Rip City”的由来:一个充满不祥预兆的绰号

1970年,波特兰开拓者队正式加入NBA大家庭,名字寓意着对西部大开发时代拓荒者的致敬。然而,其绰号“撕裂之城”的诞生,却并非源于球队辉煌的战绩,而是一个充满偶然性的瞬间。1971年,在主场对阵湖人的比赛中,后卫吉姆-巴内特投进一记超远距离绝杀,解说员比尔·绍内利激动地喊出“Rip City! All right!”本意是形容开拓者撕裂了对手的防线,却意外地成为了这座城市,以及这支球队挥之不去的标签。这个充满力量感的绰号,似乎也暗藏着某种不祥的预兆。

开拓者中锋的悲剧:从尼尔到柯林斯,一代代的伤痛

开拓者建队初期实力孱弱,1972年选中了2.01米的中锋罗伊德·尼尔。这位新秀赛季便砍下13分12篮板的内线悍将,却在仅仅三个赛季后,遭遇了毁灭性的右膝伤势。当时的医疗条件有限,尼尔多次带伤作战,伤情恶化,最终在1978年无奈退役,年仅26岁便结束了短暂而辉煌的职业生涯。

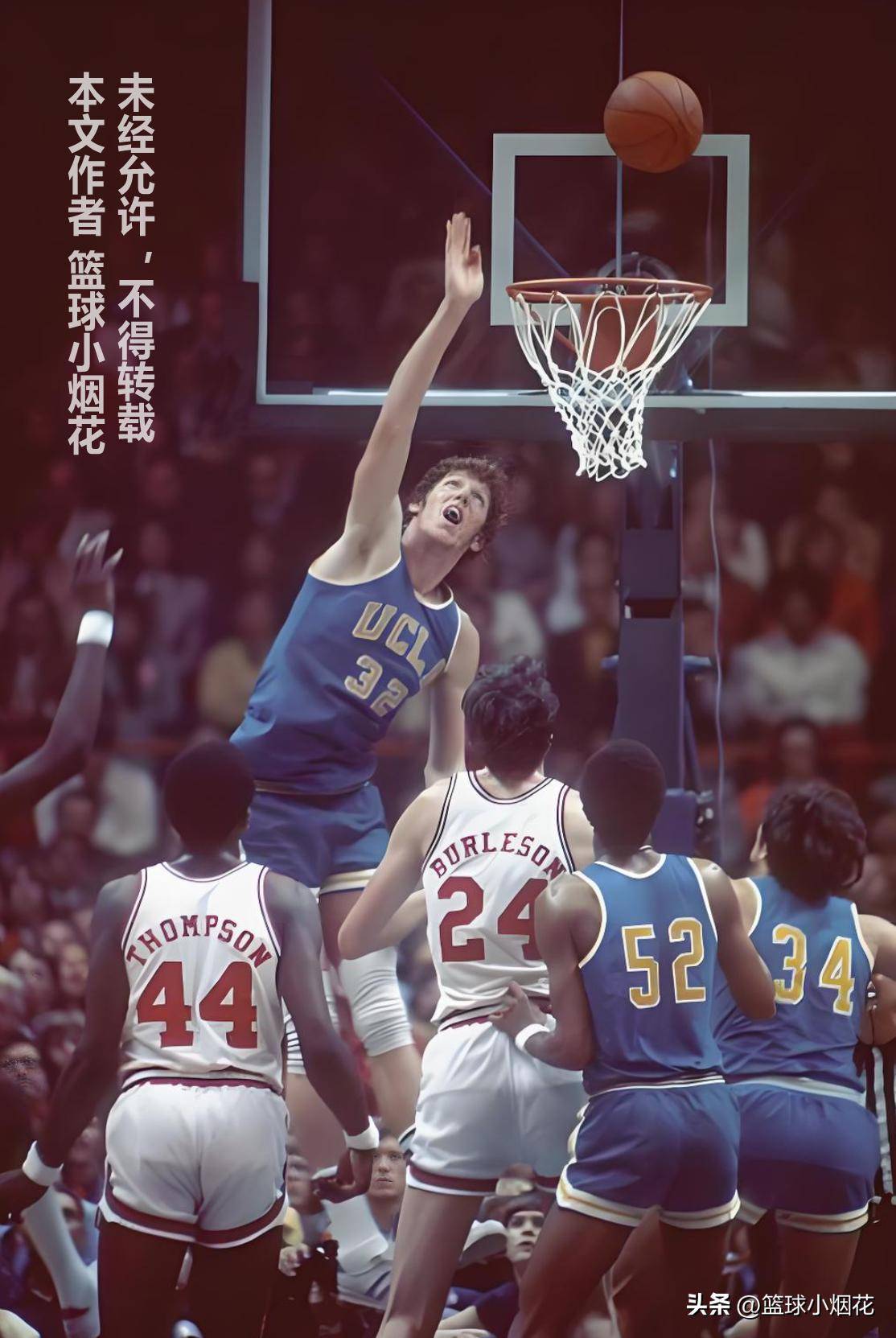

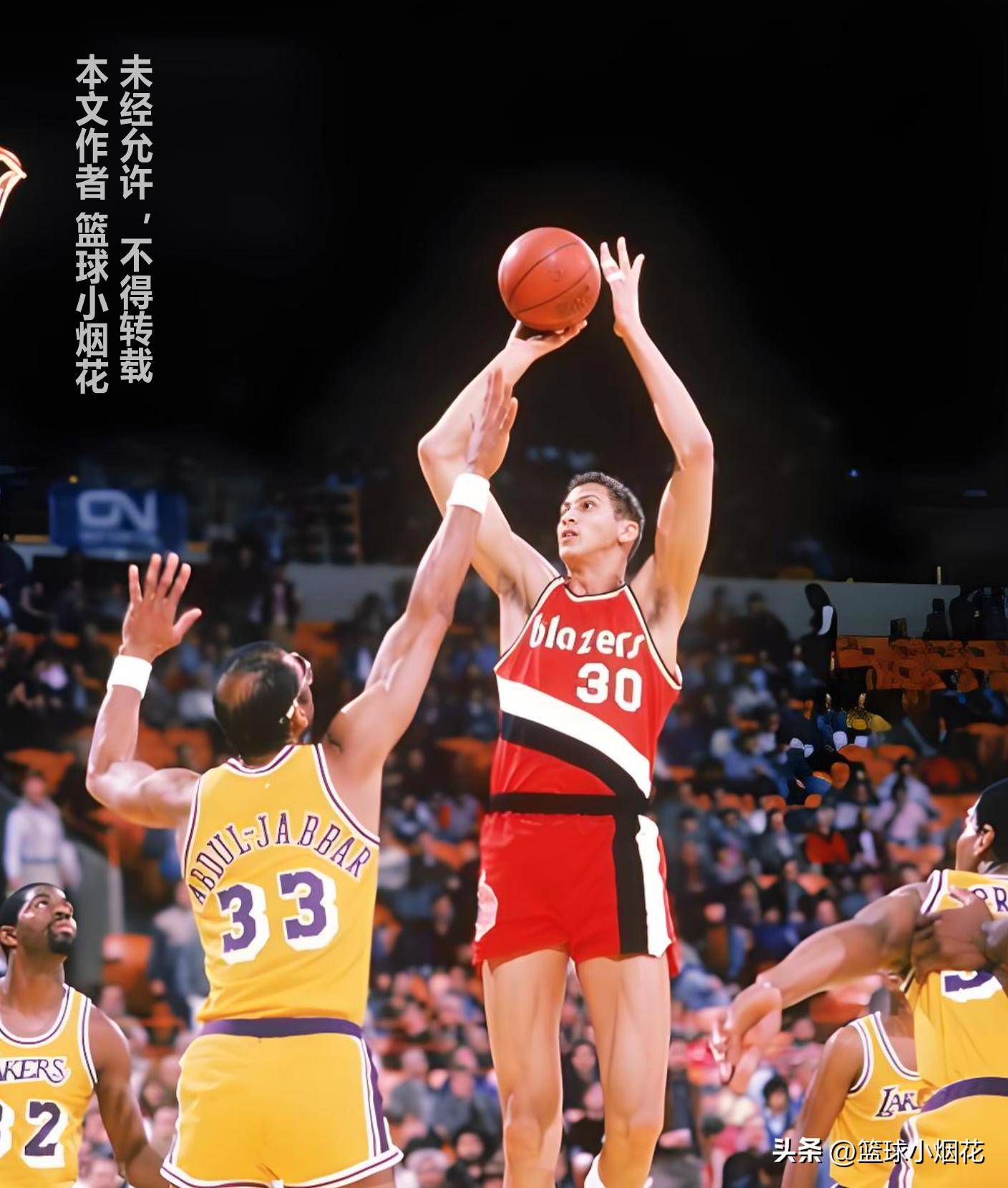

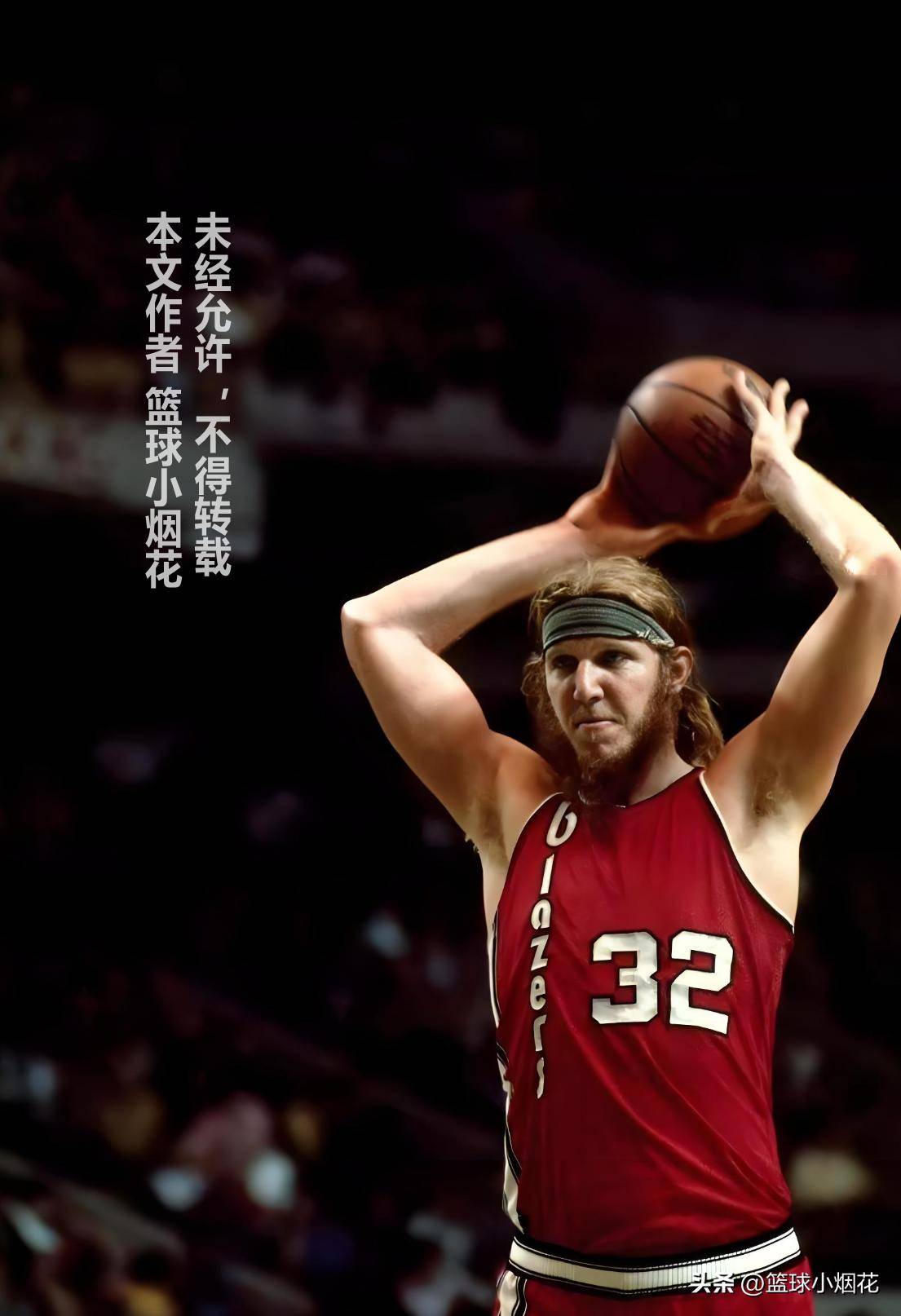

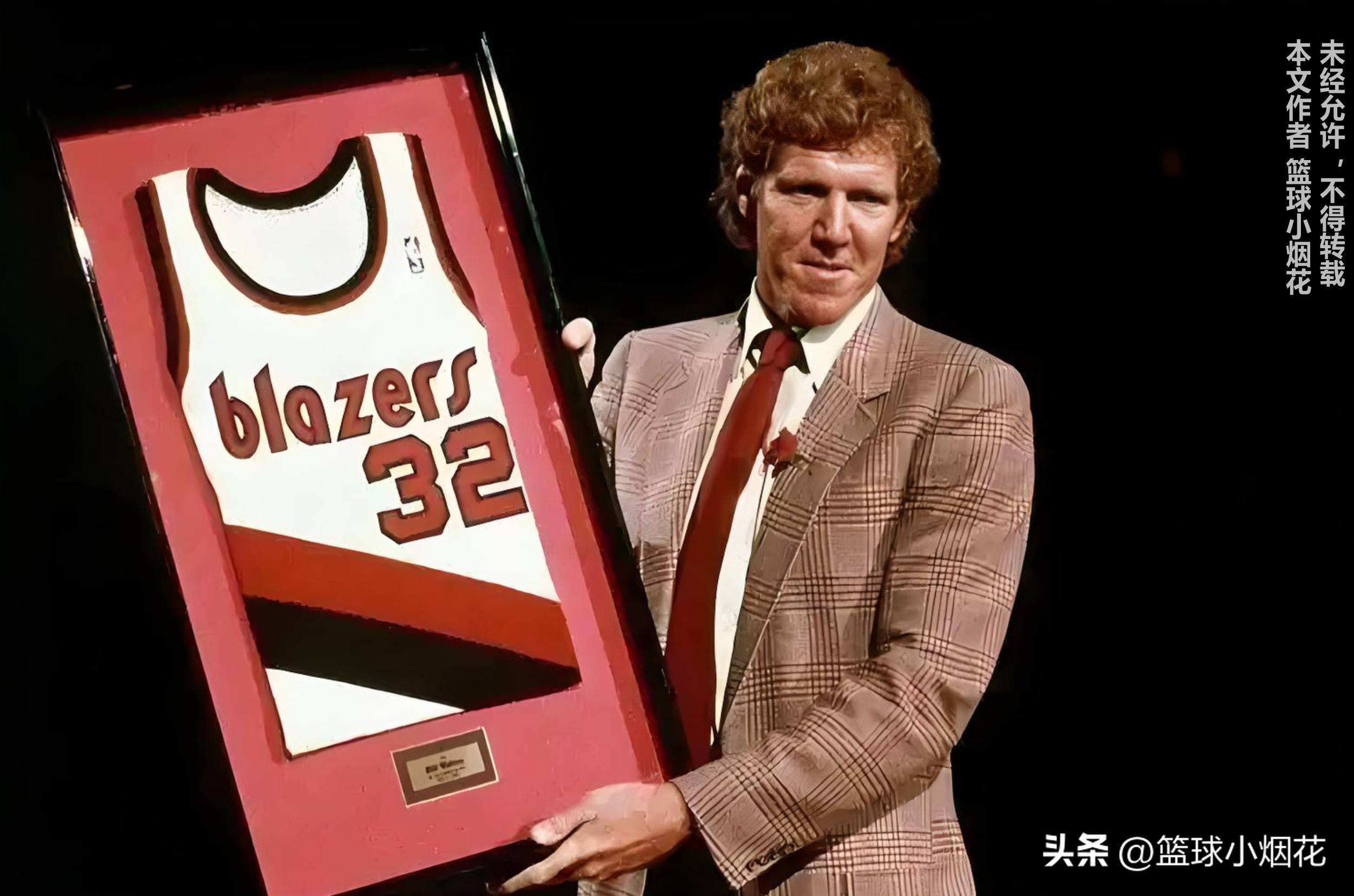

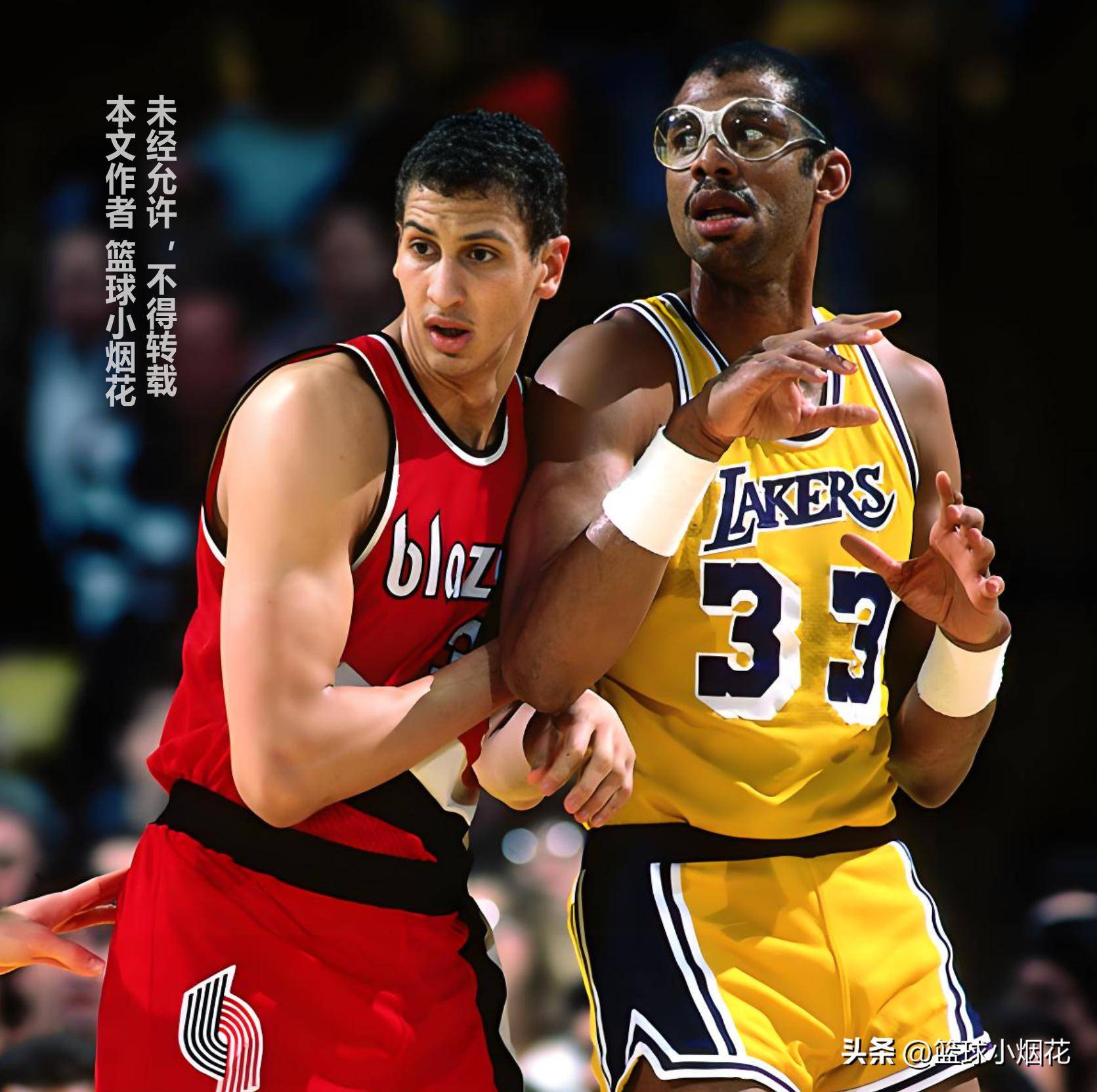

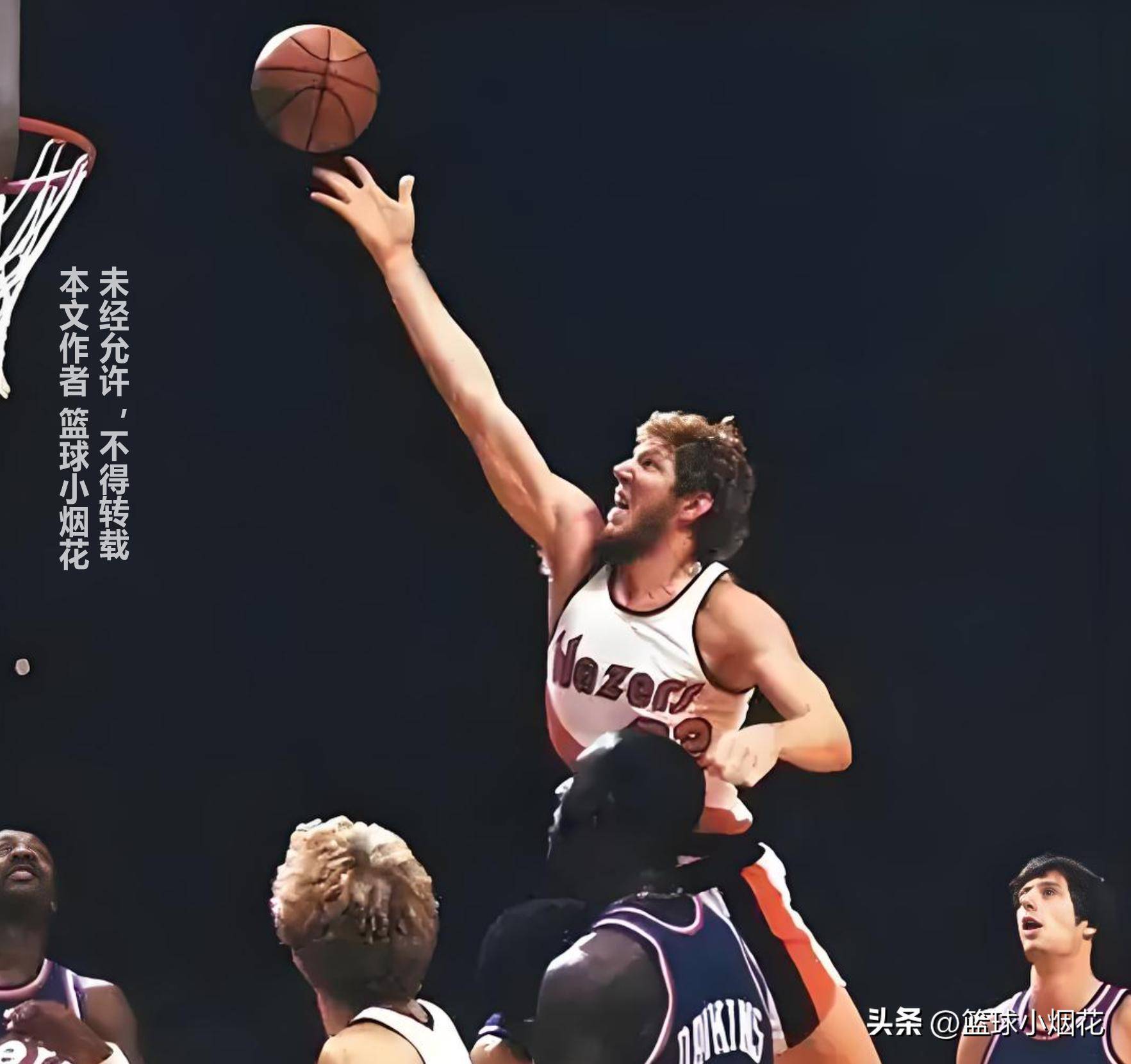

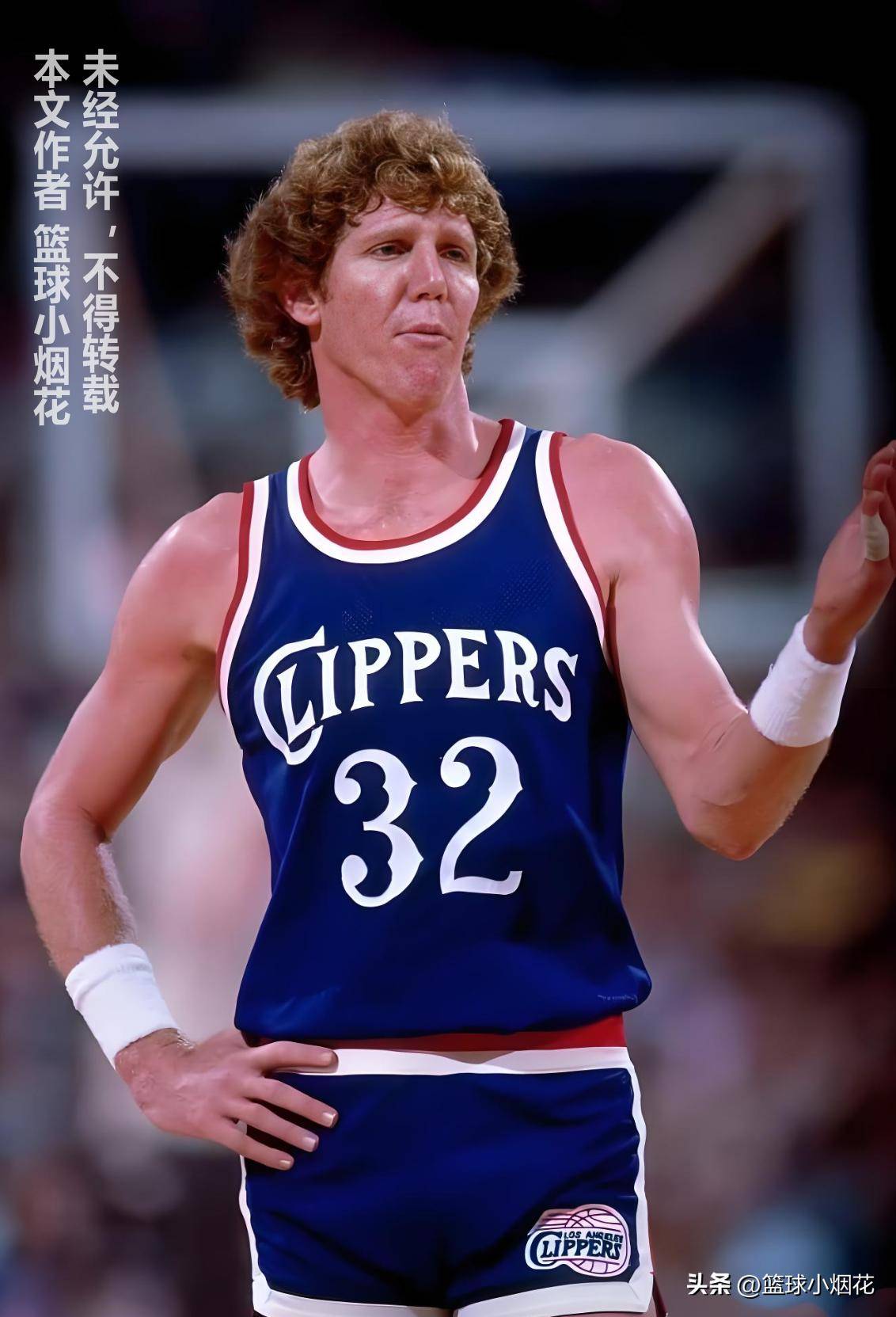

1974年,开拓者选中了队史最伟大的球星之一——比尔·沃顿,也就是现任湖人主教练卢克·沃顿的父亲。这位身高2.11米,人称“红色巨人”的传奇中锋,在NCAA创造了88连胜的奇迹,被誉为张伯伦和拉塞尔的结合体。然而,来到NBA后,沃顿的膝盖和脚踝伤病接踵而至。他为开拓者夺得了队史首冠,却也为此付出了巨大的代价。在转会快船后的体检中,医生发现他的左脚踝中有80多块碎骨,不得不进行当时风险极高的脚踝重构手术。虽然手术成功,沃顿得以行走和奔跑,却也再也无法恢复到巅峰状态,职业生涯被伤病严重影响。沃顿甚至将开拓者告上法庭,最终胜诉,获得赔偿。他后来撰写的自传《死而复生》,更将开拓者的队医比作“兽医”,令“波特兰兽医天团”的恶名传遍联盟。

沃顿受伤期间,从ABA转投开拓者的莫里斯·卢卡斯短暂撑起了球队的内线,但他也在三年后遭遇了左小腿胫骨骨折,职业生涯就此走下坡路。

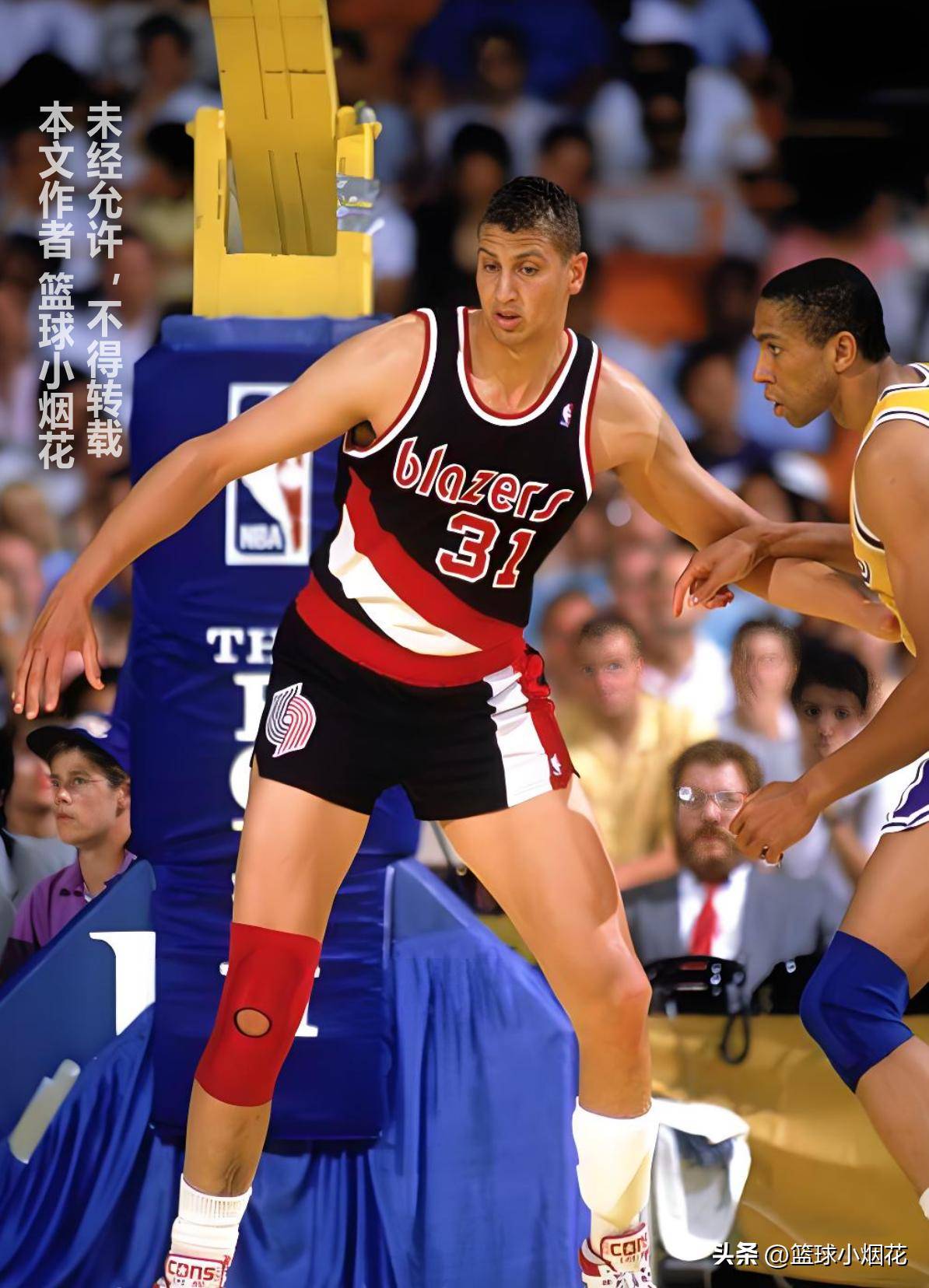

1984年,开拓者在第二顺位选中了萨姆·鲍维,这位身高2.16米的天才中锋拥有出色的控球能力和全面的技术,一度被认为是未来巨星。但鲍维的职业生涯却因为各种伤病而支离破碎,从脚踝到膝盖,从胳膊到腿骨,几乎全身都遭受过伤病的折磨,仅仅在开拓者效力四年就黯然离队,转会篮网后才恢复健康。

与鲍维同时加盟开拓者的名人堂球员奇奇·范德维奇,也同样遭遇了类似的厄运,在开拓者效力期间脚踝骨折,转会尼克斯后伤病才逐渐好转。

真正让“撕裂之城”恶名远扬的,是布兰登·罗伊和格雷格·奥登这两位昔日的天才。奥登更是职业生涯仅出战105场,便被伤病彻底击垮,成为球迷心中永远的遗憾。

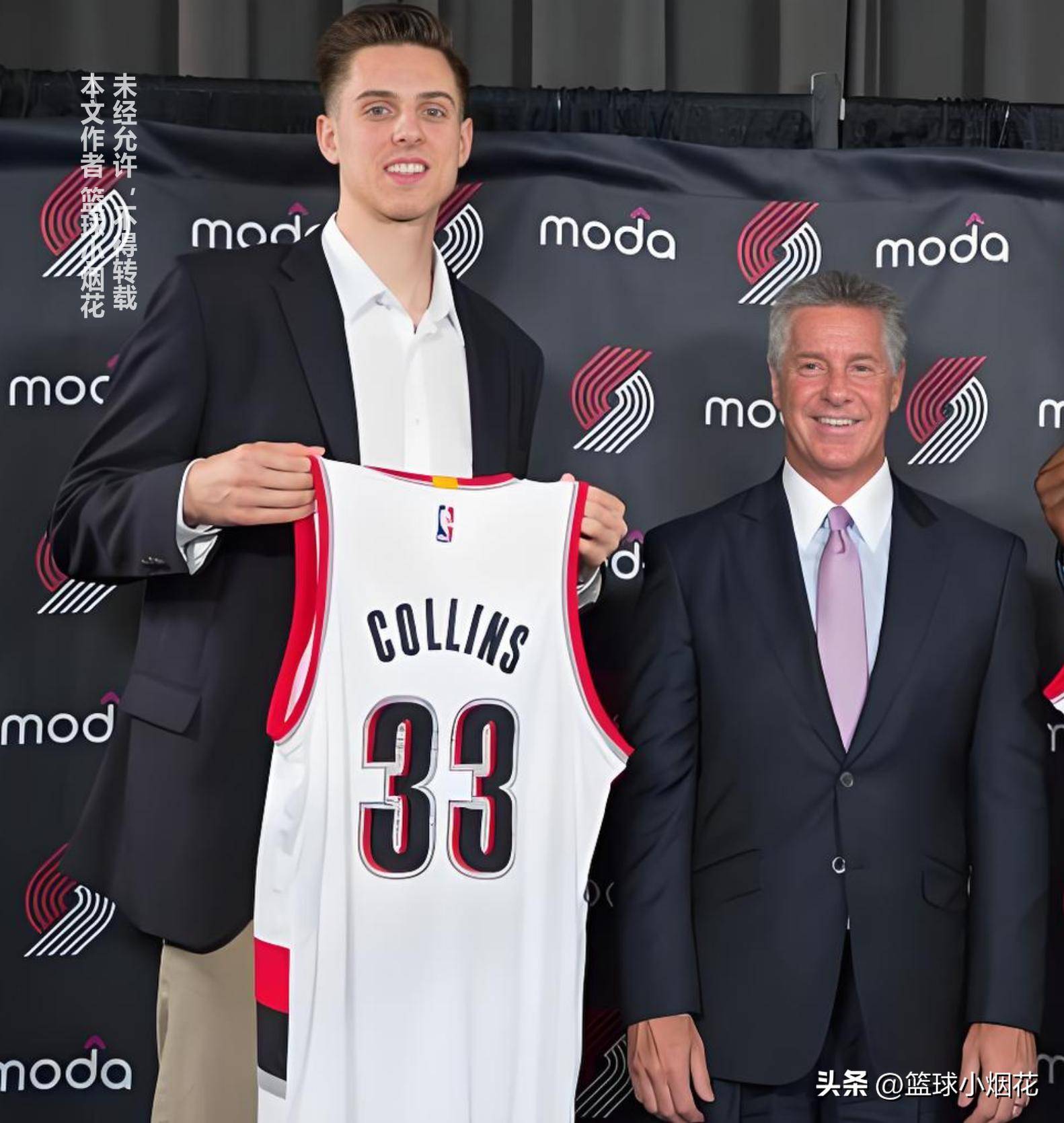

最近的例子则是扎克·柯林斯。这位2017年的首轮秀,在开拓者三年间饱受伤病困扰,最终转会马刺后才恢复健康,摆脱了“撕裂之城”的魔咒。

杨瀚森的未来:挑战与机遇并存

众多案例表明,开拓者似乎对中锋球员有着某种“不友好”的“诅咒”。杨瀚森能否打破这一魔咒,取决于他自身的身体素质、训练方法以及开拓者队医的专业水平。 他需要更加注重伤病预防,在训练和比赛中保持谨慎,避免高强度对抗带来的风险。

杨瀚森的NBA征程才刚刚开始,希望他能以积极的心态,科学的训练,以及对自身健康的严格管理,来迎接挑战,书写属于自己辉煌的篇章。 “撕裂之城”的魔咒能否被打破,让我们拭目以待。

"