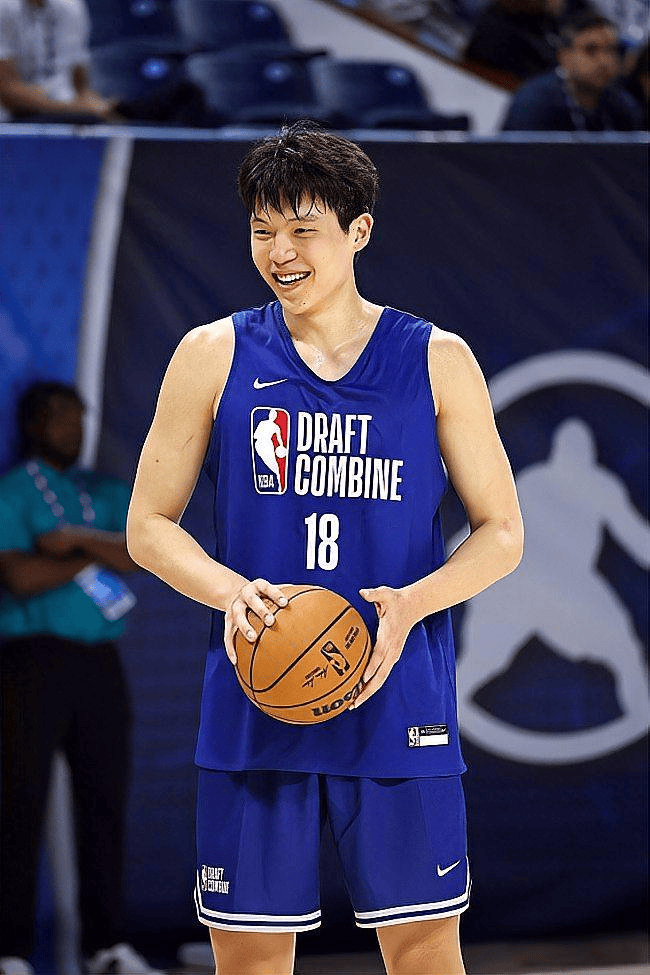

2025年7月13日,拉斯维加斯夏季联赛的聚光灯下,中国新星杨瀚森在波特兰开拓者对阵孟菲斯灰熊的背靠背第二战中,交出10分、5篮板、3助攻、1盖帽的账面数据。然而,5次失误和3次犯规,伴随球队86-96的失利,如同两记闷棍,瞬间击碎了首战的浮华。这绝非杨瀚森个人成长轨迹中的寻常插曲,它更像是一面棱镜,折射出中国篮球长期以来“重身高轻培养”的畸形模式下,少数“成功”案例背后隐藏的系统性溃败与深层困境。

杨瀚森首战对阵勇士,以10分、4篮板、5助攻、1抢断、3盖帽的全面数据,助开拓者以106-73大胜,一度被誉为“国产约基奇”。然而,次战面对阵容更强、由新任主帅伊萨洛亲自带队的灰熊,杨瀚森的体能与适应性遭遇了残酷考验。比赛中,他虽曾帮助球队反超并扩大优势,但下场休息后,灰熊队迅速缩小分差。第四节,杨瀚森出场机会锐减,开拓者进攻陷入停滞,最终败北。这清晰地揭示了在NBA高强度、快节奏的对抗中,杨瀚森的续航能力和决策稳定性仍是其亟待补齐的短板。篮球专家们一针见血地指出,CBA联赛的慢节奏与NBA的“速度狂潮”之间存在着一道难以逾越的鸿沟。杨瀚森必须在无球跑动、挡拆后的防守轮转速度与判断上实现质的飞跃,否则,他将不可避免地成为对手快攻的突破口,沦为“背景板”。体能科学的残酷现实不容忽视。尽管杨瀚森在CBA积累了丰富的内线对抗经验,甚至能与韩德君、张明池等“肉搏型”中锋周旋,但NBA夏季联赛的背靠背赛程,如同炼狱般考验着他的体能储备。数据显示,NBA同位置球员的场均跑动距离远超CBA的4.2公里,达到惊人的5.8公里。这意味着杨瀚森必须在更高强度、更高频率的攻防转换中,保持防守覆盖和进攻效率。体能教练们强调,杨瀚森的训练重点应是提升跑动能力和节奏控制,而非单纯的增肌或力量训练。毕竟,在NBA,速度和耐力才是生存的硬通货,而非CBA那种“站桩式”的蛮力。

在心理建设的战场上,杨瀚森的NBA之路注定充满外界的期待与无情的压力。从CBA的“本土内线前列”到NBA的“新秀”,他需要以闪电般的速度适应全新的竞争环境和铺天盖地的舆论关注。中国年轻篮球运动员在海外比赛中普遍面临心理调适的巨大挑战,而国内青训体系长期以来对专业心理辅导和挫折教育的忽视,无疑是埋葬天才的隐形杀手。杨瀚森赛前那句幽默的“到时候看网上骂的人多不多就知道了”,看似轻松,实则暴露了他对即将到来的压力的清醒认知,也尖锐地揭示了中国体育界在运动员心理健康保障体系建设上的严重滞后。

从体育产业的宏大视角审视,杨瀚森的成功固然为中国篮球的国际化发展注入了一剂强心针,但它也无情地暴露出中国篮球人才培养体系的深层顽疾。长期以来,“身高优先”的青训选材误区,导致无数具备技术和篮球智商的潜力后卫被无情忽视或淘汰。U12-U18梯队中,2米以上球员占比高达68%,而小个子球员的触球时间远低于国际标准,这使得他们在技术打磨的黄金期错失了关键的成长机会。周琦当年在火箭队的挣扎,以及易建联在雄鹿队遇到的体能与节奏适应问题,无一不是中国球员国际化挑战的缩影。此外,CBA联赛的“外援依赖症”如同吸血鬼般,无情地挤压着本土球员的成长空间,使得年轻球员在关键时刻缺乏真正的锻炼机会。中国篮球若想摆脱“巨人牢笼”的宿命,必须彻底破除“身高迷信”,引入更全面的评估体系,并借鉴国际先进经验,加强团队篮球理念与战术素养的培养。

杨瀚森的夏季联赛之旅,绝不仅仅是他个人能力的一次检验,它更是对中国篮球人才培养体系与国际化发展的一次深刻而残酷的反思。他的表现,如同X光片般,清晰地揭示了技战术适应、体能储备、心理韧性以及青训选材等多个维度存在的系统性挑战。中国篮球若要持续输送高水平人才,就必须构建一套前瞻性、全方位的防范机制,从青训选材的根本性变革,到心理建设的专业化保障,再到职业联赛政策的颠覆性重塑,进行一场彻底的系统性改革。篮球场从来不是巨人的游乐场,它是思考者的战场,更是那些拥有强大内心、永不言弃者的舞台。如果中国篮球不能从杨瀚森的挣扎中汲取教训,那么,他将只是“巨人牢笼”中一个孤独的幸存者,而非中国篮球真正崛起的序章。