这个休赛期,NBA的格局似乎出现了异常的现象——强队越来越强,而弱队则越来越弱。掘金、快船、火箭等队伍的实力得到了显著提升,然而像奇才、国王这些球队则不得不面对彻底的重建困境。从历史的角度来看,湖人和凯尔特人这两支豪门球队几乎包揽了NBA超过一半的总冠军,虽然它们曾经有过低谷,但总能迅速回归巅峰。然而,也有不少球队长期游走在季后赛的边缘,甚至多年未能进入季后赛。这样的“强者恒强,弱者恒弱”的局面,除了小球市缺乏商业价值,难以吸引优秀球员外,联盟多年来实行的选秀制度也是导致这一现象的推手。原本旨在平衡各队实力的机制,却有三大致命缺陷,反而加剧了两极分化。

故意摆烂,夺取优质新秀

选秀制度本应为弱队提供“逆袭机会”——即战绩差的球队拥有更高的选秀顺位,从而通过引入潜力新秀来缩小与强队的差距。但在实践中,这一规则逐渐演变为“摆烂指南”,让“故意输球”成为一些球队的常态选择。

1996年,圣安东尼奥马刺就是“摆烂”的经典案例。得知邓肯将参加选秀后,马刺管理层决定“为邓肯牺牲”一个赛季的战绩,最终以20胜62负的最差成绩锁定了状元签的概率。在赛季末,主力球员全员“轮休”,当时的主帅波波维奇坦言:“为了邓肯,这样的代价是值得的。”最终,马刺如愿以偿选中了邓肯,开启了长达20年的王朝时代。这种“短期的阵痛,换来长期的辉煌”模式,也成了其他球队竞相模仿的榜样。

费城76人则将摆烂做到了极致,2013至2016年,他们四年胜率不足30%,2015-16赛季更是以10胜72负的糟糕成绩收场。球队的“相信过程”口号,实质上成了摆烂策略的美化。这种长期的消极竞争不仅让比赛观赏性大打折扣,还使得球队在赛季中期早早放弃争冠,球员们的职业态度和比赛强度也相应下降。更具讽刺意味的是,那些真正因阵容不整而弱势的队伍,往往难以争取到高顺位的选秀权,而“故意摆烂”的球队却能够肆意掠夺优质新秀,形成了“越烂越有理”的扭曲生态。

抽签或有不透明操作

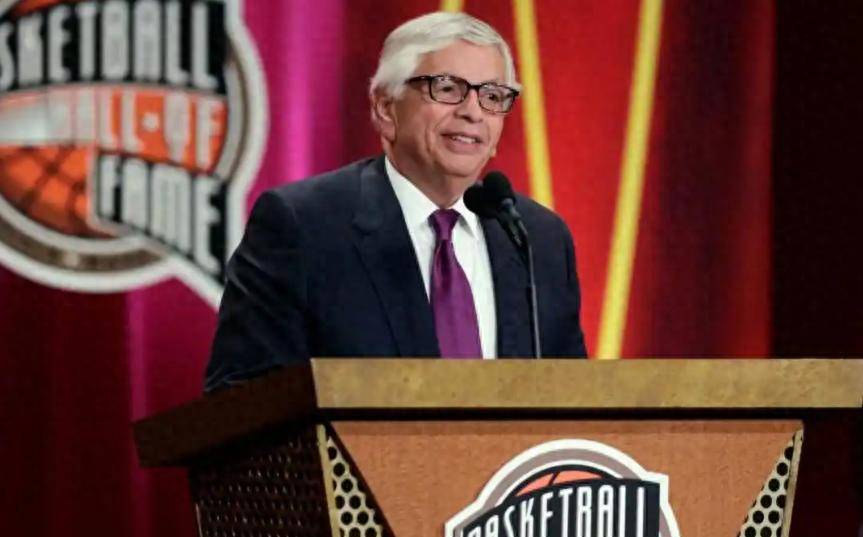

选秀的公平性问题在1985年遭遇了重创。当时,NBA总裁斯特恩在选秀抽签时,从7个信封中抽出了代表纽约尼克斯的信封,尼克斯因此选中了帕特里克·尤因。然而,媒体曝光后发现,斯特恩当时特别挑选了一个折角的信封,只有尼克斯的信封被做了这种特殊标记。“尤因折角门”一事引发了联盟内部的强烈抗议,也让小市场球队对NBA的公信力产生了深刻怀疑。尽管NBA后来通过改用乒乓球摇号并引入更复杂的概率计算来恢复选秀的公正性,但暗箱操作的阴影始终未能散去。

到了2025年,独行侠将球队核心东契奇送给湖人后,球队在选秀抽签大会上,以1.8%的概率中得状元签,这一结果遭到广泛质疑。许多人认为,联盟在东契奇的交易中暗中帮助了湖人,甚至以状元签为条件,促使独行侠同意这笔赔本的交易。这种潜在的不公,进一步削弱了弱队通过选秀逆袭的机会。

弱队长期摆烂,无法建立赢家文化

选秀制度本意是让弱队通过高顺位选秀弥补差距,但这一机制的长远影响却是鼓励球队“摆烂”,而不是通过提升阵容竞争力来改善现状。球队管理层往往选择以“如何输得更有技巧”来博取高顺位,而非专注于提升球队战力。这种心态直接导致了“摆烂 - 选秀 - 再摆烂”的恶性循环。即使拥有大量天赋新秀,球队也难以建立起稳定的赢球文化。长期的失败使得球队更衣室充斥着消极情绪,球员缺乏对胜利的渴望,即便偶尔有亮眼表现,也很难延续,进而陷入“无人愿意加盟 - 继续摆烂 - 更加无人加盟”的困境。强队与弱队之间的差距因此不断扩大。

即便高顺位的新秀在加盟后,未必能够立即改变球队命运。历史数据显示,超过40%的状元秀未能达到预期的高度,而那些最终兑现潜力的球员,也需要经过3到5年的培养期。在这一过程中,球队常常忍受持续的失败,而这种失败更会侵蚀球队的文化和士气。更令人气愤的是,往往小市场球队辛辛苦苦培养出来的球员,在新秀合同到期后,会被其他豪门球队截走,像浓眉与鹈鹕的争斗便是一例。

虽然NBA的选秀制度在联盟发展历史上发挥过重要作用,帮助马刺通过邓肯保持了20年的竞争力,助雷霆三少崛起,甚至让他们在今年品尝到了总冠军的喜悦,但在商业利益与竞技体育的平衡中,这套制度的不足之处愈发显现:摆烂削弱了比赛的竞技价值,不透明的抽签操作动摇了联盟的公信力,而过度依赖高顺位选秀则限制了弱队的逆袭机会。

未来,或许可以引入“战绩浮动权重”,减少摆烂的收益;或许可以实现“全程直播抽签,第三方监督”,彻底消除暗箱操作的空间;又或许可以成立“新秀培养基金”,帮助弱队加速潜力的转化。只有正视这些问题,并主动进行改革,NBA才能真正实现“强弱制衡”,让每支球队都能拥有平等的追梦机会。