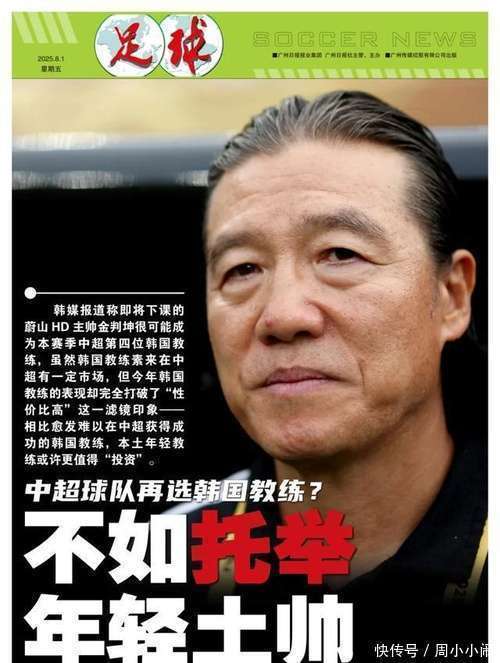

当韩流逐渐退潮,是否是时候重新思考中超联赛在选帅方面的策略了?曾经被誉为“性价比之王”的韩国教练们,如今似乎在中超的赛场上遭遇了前所未有的挑战。比如,南基一与河南队的分手,以及崔康熙与山东泰山之间愈加紧张的关系,都让人不得不反思:是不是“韩流”已经不再适应中国足球的土壤?更有韩国媒体爆料称蔚山现代足球俱乐部解雇了主帅金判坤,且可能前往中超执教的消息,也让这一反思的声音愈发强烈。

在这种局面下,本土教练的崛起无疑为中国足球带来了新的希望与曙光。例如,邓卓翔在武汉三镇的执教成就引人注目,令人大为惊讶。这位年仅36岁的年轻教练展现出了与其年龄不相称的成熟与智慧,他对球队的掌控能力以及战术安排,都远超前任洋帅马丁斯。数据也充分证明了这一点——邓卓翔所带领的球队表现稳步提升,展现出他在中超这片竞争激烈的战场上独特的优势。与此相似,邵佳一在青岛西海岸的执教同样令人印象深刻。他不仅在战术方面表现出了过人的素养,还在青年球员的培养上展现了独到的眼光和耐心,他的表现完全不亚于那些高薪聘请的外籍教练。

韩鹏暂时接管了崔康熙在山东泰山的职务,虽然担任的是临时主教练,但他的带队表现同样值得关注。对于这些本土教练的崛起,我们可以看到中国足球在经历过短暂的低迷后,开始焕发新的活力,也为未来的发展注入了更多希望。

然而,我们同样要认识到,本土教练的崛起并非一蹴而就,他们同样面临着不少困难与挑战。当前的中超联赛正处于一个过渡的阶段,球员需要更新换代,教练也同样要跟上时代的发展。中超目前只有六位本土教练,他们肩负着推动中国足球进步的重任。对于那些经济实力较弱的中下游俱乐部来说,本土教练显然是更具性价比的选择,因为他们更了解中国足球的独特性,也能够更好地培养本土球员,符合俱乐部长期发展的需求。

那么,如何才能让更多的本土教练脱颖而出,并成为中国足球未来的中坚力量呢?我们或许可以从韩国足球的成功经验中汲取一些教训。在韩国,许多退役球星成功转型为教练,这已经成为一种普遍现象。金度勋、黄善洪、洪明甫、崔龙洙等一批又一批优秀教练不断涌现,他们不仅为韩国足球的崛起奠定了基础,也通过他们的执教,让韩国足球逐步走向国际舞台。

不仅如此,还有像尹晶焕这样的成功案例——他先在日本的J联赛执教,之后回到韩国执教豪门,这样的经历帮助他获得了更为广泛的认可,也提升了韩国足球的整体水平。韩国能够形成这种良性循环,很大程度上得益于韩国足协和俱乐部的支持。他们为本土教练提供了更充足的成长空间,并通过创造更多的机会让这些本土人才得以锤炼和成长。

反观中国足球,本土教练的培养体系依然存在诸多不足,俱乐部管理层对本土教练的偏见以及传统观念的束缚,限制了他们的发展。我们亟需突破这些固有的思维模式,将更多的资源投入到本土教练的培养中。就像本土球员需要不断参加高水平比赛来提升自己一样,本土年轻教练也需要更多的执教机会,才能真正磨砺出具备国际水平的教练力量,成为中国足球的核心支柱。

与其将大量资金投入那些成功率并不高的外国教练,倒不如将同样甚至更少的资源用于培养年轻一代的本土教练。中国足球要实现真正的复兴,不仅需要更多年轻球员的崛起,也需要更多新一代的本土教练加入。只有通过培养和发展,形成良性的足球人才循环,才能让中国足球在未来的国际舞台上崭露头角。

中超联赛的未来,应该不再是韩国教练的“淘金地”,而是本土教练的“锤炼场”。我们必须打破过时的偏见,更多地信任和支持本土教练,让他们在中超的舞台上展现才华,带领中国足球走向更为辉煌的明天。只有如此,中国足球才能迎来真正属于自己的春天。